作为全球一流的农机具制造商,位于德国下莱茵区阿尔彭镇、已有不可思议的245年发展史的德国雷肯公司(LEMKEN GmbH & Co. KG),是德国乃至欧洲公认的“土壤耕作专家”,亦是全球生产整地机、翻转犁、耙、播种机等农机产品的著名企业。早在1780年威廉姆斯·雷肯就已经制造出第一架犁具。雷肯公司虽然是一家族企业,却是一家真正的跨国农机集团,据称70%的产品用于出口,鲜艳的“雷肯蓝”已经遍及世界50多个国家和地区。

光阴荏苒,作为中国农机行业的一名“资深”媒体人,转瞬间我和雷肯公司之间打交道也已经长达18年,超过了我职业生涯的2/3时光。

第一次雷肯之行

2005年7月份,炎热的夏天,我因为对农机行业割舍不掉的情结,因缘际会,到了刚成立半年多的中国农机化导报。2007年4月份,中国农机工业协会、德农协(DLG,下称“德农协”)等联合在北京全国农业展览馆举办第三届中国汉诺威国际农机展,报社负责其中的论坛,我作为记者,在展会上随便转悠、积累写稿素材,期间在展台认识了当时在德农协实习的福建连江女子章世妍。章世妍留学德国,与我同庚,犹记得那时的她青春年少,脸上虽然抹了粉底,但仍然没盖住几颗青春痘。或缘分使然,我俩一见如故,直到现在还是很好的朋友。此前我还认识了现在的德国佩特库斯(PETKUS)中国区总经理、时任德国格力莫(GRIMME)中国区负责人胡明。胡明也留学德国,精通德语和英语,比我小几个月,后来也成了我的至交,此系后话。

没想到后来章世妍去了雷肯,在这家农机具细分领域的知名企业出口部负责中国业务。彼时,我虽然已经在农机行业干了几年,但对于雷肯一点也不了解。宋毅先生是一位非常善于交际的人,大概当年九十月份,我在他办公室里看到胡明,宋社长与胡明谈到了让格力莫、雷肯和科乐收(CLAAS)三家邀请报社记者出国采访的事,胡明一口应允,费用由他们三家分担。胡明回去跟章世妍与科乐收出口部经理陶实(德国人)商量,这事就定下来了。

2007年6月10-15日,我和报社副社长王建鹏按计划赴德国对这三家企业进行了实地参观采访。出国前还有个小插曲,头一天晚上我忽然发烧,我当时还是女朋友的妻子去街上买了半个西瓜,我一个人拿勺子剜着全吃了,吃完奇迹般地好了不少(如果此方法对治理发烧有效,请不吝使用)。第二天晚上半夜两点,我和王建鹏登上了去往德国的飞机。

经过11个小时的长途飞行,我们在当地时间6月10日凌晨到达德国的法兰克福机场。德国实行夏令时,与北京有6个小时的时差。到达时章世妍已经在机场出口处等着我们。大概是第一次出国的新奇与兴奋,前一天的发烧甚至没影响我在到达德国后的行程。寄存下行李箱后,我还背着一个沉重的书包爬上了157米高的科隆大教堂顶部。

当天下午,我们坐火车去雷肯所在地、德国阿尔彭(ALPEN)。与我国企业大多在城市不同,雷肯所在的阿尔彭是一个环境优美静谧的小镇。出站后见到了亲自开车前来接我们的雷肯公司出口部经理Wolfgang Fork博士,章世妍给他取了个中文名傅文刚。Fork先生出身于东德,身材不高,微胖,面容和善,对农机具技术和农艺都非常了解,据章世妍介绍此前他在联合国粮农组织担任农业专家多年。后来Fork称,过去的经历有助于他搞销售工作,比如给客人介绍产品的优越性、公司如何为方便高效作业而进行的产品细节设计等。第一次见面时,Fork先生还给我留下了至今未能忘怀的一幕——那天下午我们出站后,年逾50的Fork先生非常自然地把把章世妍的行李箱搬到了车上,这让一个从东方国度来的、从来见到的都是下属给上司搬行李的记者感到很惊诧,也让我一下车就感受到了国外企业领导与普通员工之间的平等作风。

这次雷肯之行,我们参加了公司于11日上午隆重召开的2007年度全球媒体发布会。当年雷肯举办这样的发布会已经是第8届,公司邀请了全球30个国家的87名记者参加。雷肯公司总经理冯璞实(Franz-Georg von Busse)博士在会上专门提到,本次特别邀请了中国媒体,我们是雷肯公司此次唯一邀请的中文媒体记者。

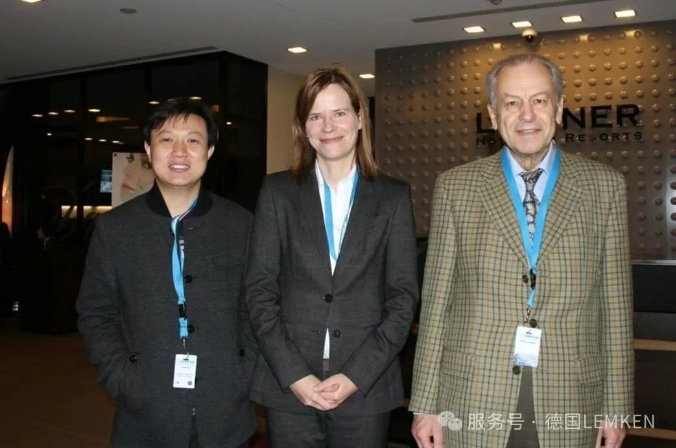

与时任雷肯总经理冯璞实(左1)和出口部经理傅文刚(右1)合影

这次雷肯公司的媒体发布会选择在一个叫做Dettmer的农场进行。该农场主Dettmer与雷肯公司、科乐收公司都建立了长久合作的关系,有点像国内的农机专业大户,只不过国内农机大户的规模与其不可同日而语。Dettmer购买了大量雷肯公司生产的农具。在Dettmer农场,雷肯农具与各种大型拖拉机一起,共同演绎了一幅生动的农场景象。这次新闻发布会上,雷肯公司向与会记者现场展示了6款新产品,其中包括其时最新面世的、世界最先进的雷肯12米系统运载装置(Gigant 12)、雷肯12米圆盘耙(Heliodor Gigant),液压翻转犁VariTasanit8,它结合了悬挂式和半悬挂挂接方式的优点,可以同时施肥和播种的气吸式播种机Compact-Solitair 9、可进行液压折叠作业宽度达到6米的气吸式播种机,以及与科乐收Xerion Trac拖拉机配套的气吸式播种机Solitair CL。这些新产品的展示,让来自世界各国的记者产生一阵阵骚动,一幅幅美轮美奂的现场影像定格于频闪的闪光灯之下。

我当时写道,雷肯公司的新闻媒体发布会的一个显著特点是目标性很强,不像国内企业搞活动,期间没有请任何官员做长篇大论的报告。媒体发布会安排非常周到细致,简洁有序,接待和会务有条不紊。记者到达农场时,会场早已布置停当。尽管是在农场的大厅里,但是在会议的过程中,没有出现音响设备、线路故障等问题。而后产品现场演示过程中采访车、登高拍照车完整齐备。

在雷肯访问期间,我们参观了公司的生产车间,生产工艺先进,制造过程对产品细节、对节能节本、使用方便性考虑充分。在公司我们还看到2006年德农协企业形象评选前10排名表,雷肯公司列第4位,是排名最前的农具制造企业,而前三家都是整机生产企业。期间我们邂逅了一个国内考察团,团员中有新疆生产建设兵团农机化管理局、洛阳拖拉机研究所及中国一拖的几位领导。12日上午,Fork博士向考察团一行介绍了雷肯企业情况和产品特点,并随后带大家到一个试验场参观了雷肯先进的产品如翻转犁产品,联合整地机械,集灭茬、平地、压实、播种、施肥等一体的多功能机具。此间,新疆生产建设兵团领导向Fork介绍,当时兵团有多家外资品牌犁具,但是雷肯的犁具最适合于新疆,性能也最优。同样的拖拉机配带雷肯犁可以用5铧,而其他品牌犁只能用4铧,这说明雷肯犁作业效率高、节能表现好。

在雷肯公司,处处可以看到贴有与雷肯企业标志在一起的“THE AGROVISION COMPANY”的字样。他们对此的解释是:致力创新,心系用户,使雷肯用户获得最大收益。此处交待一点,在这趟行程之前,章世妍有一天让我把雷肯公司这句宣传语“THE AGROVISION COMPANY”翻译成中文。我虽然英语不太好,但是在中文方面还是有些自信,章世妍认为我翻译的“致力创新,心系用户,使雷肯用户获得最大收益”很贴切,后来雷肯公司在中文材料中,一直用的是我翻译的这句话,及至迄今赵鹏先生执掌的雷肯中国一直没有改变。

这次德国之行,我以《感受德国农机制造》写了整版通讯报道,其中关于雷肯部分写了《雷肯:魅力农业技术的土壤耕作专家》。另外还写了一篇《心系用户致力创新――访德国雷肯公司CEO冯璞实博士》等报道。以上文字,可见之于我当时的报道。

牵线雷肯与雷沃合作

这次到雷肯访问以后,我和章世妍一直保持着联系。彼时,雷肯在中国的渠道还比较弱,中国农机市场正在农机购置补贴政策的拉动下快速发展,然而国内农机具却是一块明显的短板,因此雷肯公司想在中国找一家合作伙伴进行战略合作,以快速将雷肯的先进技术和优质产品服务中国农机市场。这无疑是双赢之举。

雷肯公司时任总经理冯璞实在接受笔者专访时称,在中国市场有两个打算:一是考虑寻找合作伙伴,即与终端有直接联系的经销商,建立起公司的销售网络,建立起公司产品的良好口碑。二是考虑与农机厂商建立生产合作。因为产品从德国运往中国运费非常高,而中国的劳动力便宜,受到高等教育的劳动力很多,可大幅降低成本。他同时称,挑选中国合作伙伴的标准主要有三个,一是其可生产农机具的范围。二是雷肯在德国属于中小型企业,希望与一家中小型的中国企业合作。“大象固然好,可是老鼠也很灵活。”三是该企业的销售网络要宽。

我因为跟当时的福田雷沃重工董事长兼CEO王金富先生很熟,就跟他说了此事。作为农机领域极富谋略的企业家,王金富对我的建议表现了强烈兴趣,积极安排人对接。彼时,雷沃虽然已是国内龙头农机企业,拖拉机业务已经很强了,但其农机具业务还没有起步,如果与雷肯一起进行农机具合作,可以产生互补效应。而当时国内农机具领域面临的形势是,尽管国内有能力生产200马力以上的拖拉机了,但生产大型、高效、复合、智能化的农具机规模化企业却没有一家。在国内农机化发展水平较高的东北、西北等地农场,大马力拖拉机所配套的大型农机具,大多为包括雷肯在内的进口品牌所垄断。

双方通过谈判,最终达成了共识,并在2008年10月24-26日郑州举行的全国农机产品展览展示交易会上举行了战略合作框架协议签订仪式,约定在主机和配套农机具生产领域进行深度合作。福田雷沃重工副总裁杜晓平与雷肯公司财务总监Zadelhoff签定战略合作框架协议。时任农业部农机化司司长宗锦耀、农机鉴定总站站长刘敏、农机推广总站站长丁翔文等出席了仪式,亦充分显示出行业领导及一些人士对此次双方合作的期待。这次展会上,福田雷沃重工展出的2854型大马力拖拉机及配带的“雷沃雷肯”大型七铧犁,引得无数观众争相一睹为快。我将双方的合作称作“双雷合璧”,在报纸上写了一篇《雷沃携手雷肯:农机具行业软肋可望破解》的4000字的长篇报道。

这次签约仪式上,Zadelhoff先生称,“从我们的分析以及一年多来建立合作的接触,我们了解到中国农机工业在农机具领域还需要更大的发展。我们认为这是个成熟的时机,我们希望凭借雷肯公司在土壤耕整地技术,播种技术和植保机械方面的高品质产品以及核心竞争力,力争在中国农机市场取得一席之地。为此我们决定成立雷肯驻中国代表处,建立销售和服务系统,参与在中国内蒙古甘河的中德现代化示范农场的建立,并选择和中国农机行业中一家实力强大的企业进行生产合作。我们非常高兴能够携手雷沃这么一个高效可靠的合作伙伴。”

不过让人遗憾的是,后因雷沃重工领导更换等因素,双方合作未持续推进下去。不过,对于雷沃来说,因为跟雷肯合作,他们在农机具领域学到了不少东西,直接加快了他们在农机具领域的发展进程。此前的合作期间,福田雷沃重工还派了工程师到德国雷肯公司接受过培训与指导。

2009年5月22日,我还亲眼见证了德农协(DLG)及雷肯、格力莫在北京亮马河大厦13楼的办公室内举行的新办公室揭幕仪式。时任全国政协常委、民盟中央常务副主席、中国畜牧业协会会长张宝文和德农协海外事业负责人吕思共同为新办公室揭幕。在中国成立办公室,也成为这三家单位在华发展的里程碑。

与章世妍(右1)、胡明(左1)等合影

2009年7月23日,笔者参加了在黑龙江省会哈尔滨市举行的中德农业联委会第四次会议暨中德现代农业示范农场项目揭牌仪式。中德现代化示范农场项目是由中德两国农业部共同合作的项目,由德农协和AFC国际咨询机构联合执行,5家德国农机企业科乐收、格力莫、雷肯、莫克(RAUCH)和莫纳森(MONOSEM)联合参与。两年后的2011年7月14日,我又参加了中德现代化示范农场在北京举办的新闻发布会。

2010年之际,我还陪同Fork博士和章世妍到过如今的茎穗兼收玉米收获机头牌、位于青岛的九方泰禾国际重工公司母公司科瑞特集团考察。雷肯后来在青岛建厂,大概也与此行给他们留下了良好印象不无关系。

大概是2009年,雷肯的中国总经理冯璞实到访北京,我还带他和格力莫的一位领导到中关村去买过手机。那时中关村电子市场是全北京甚至全国知名。入乡随俗,德国人也挺会侃价,我还记得他们在电子计算器上按下他们给出的价格的场景。后来,两位德国外宾以很实惠的价格买到了手机满意而归。

再到德国雷肯

2012年,我已经到了当时的农业部农业机械试验鉴定总站,任《农机质量与监督》执行主编,又一次受到雷肯及章世妍邀请参加其全球新品发布会,并再次到格力莫和科乐收三家企业采访。这次是和农民日报的记者赵洁同行。章世妍那时正待产,先是她负责办理相关手续,产后她把一些出国前的工作转给了当时在雷肯工作的冯雪(现任奥地博田中国负责人)。跟章世妍一样,冯雪很热情,把我们出国前的一些工作安排得很周到。

时年4月18日和19日,德国雷肯(LEMKEN)农机公司举行了隆重的全球媒体发布会。这次到达的头一年亦即2011年,雷肯创造了公司成立230年以来的最好业绩,营业额达到2.66亿欧元,共销售各类机械1.3万台,比上年同比增长31%,创造了业内领先的增速。2011年雷肯的翻转犁、联合整地机、灭茬缺口圆盘耙分别占到欧洲市场的21%、34%和34%,当时在德国本土市场的份额甚至达到50%以上。由于产品的杰出表现,2011年汉诺威国际农机展上,雷肯一举荣获4项创新银奖。

这一次雷肯的全球媒体发布会邀请了世界上27个国家的110名记者。发布会活动分两部分,18日的媒体发布会地点在德国Nürburgring,这是世界上著名的F1赛车道所在地。当天在赛车场边上的宾馆,雷肯的领导层与全体记者见面并介绍了企业近年来的发展状况,其间安排了杂技演员的表演,19日在德国小城Foehren附近的一家农场内举行了产品演示,并参观了雷肯在Foehren新建的大田喷雾机生产厂。

与妮可拉•雷肯和其父亲雷肯先生合影

在18日的主题大会上,雷肯企业第七代传人妮可拉•雷肯(Nicola Lemken)做了讲演。她说,雷肯从1780年起源于一个打铁铺,经历了风风雨雨,总体来说是成功的。犁具、联合整地机、灭茬缺口圆盘耙始终是雷肯的重点项目。妮可拉•雷肯在发布会上特别提到了来自中国、加拿大的记者,显示出这家有着230年历史的家族企业对这两大潜在市场的重视。她当时表示:“好的产品需要好的销售渠道,寻找一个正确的方向至关重要。企业成功发展来自股东对员工经济上和情感上的支持,公司的盈利主要用于研发完善各类机械。我们更着眼于未来雷肯的发展,作为第七代接班人,我很荣幸地继续肩负家族事业,用‘雷肯蓝’来征服高难度的农机行业。”

这次访问,我和赵洁还对雷肯时任出口部经理魏特曼Niels Veltmann进行了专访并撰写了一篇《不断推进在中国市场的本土化》的稿件。魏特曼是一位个子很高大的男人,开车速度很快,那几天经常亲自给我们开车。在采访中,魏特曼认为,在中国要扩大市场服务本地化,不断贴近市场,让客户服务及时跟上。针对中国消费者认为国外品牌产品价格高的话题,魏特曼认为,考虑到雷肯产品可以用到15-20年,寿命长、适用性好、效率高,许多国家的用户在最初接触雷肯时也感觉贵,但在使用后觉得好、可减少投入支出,还会来购买。

雷肯公司领导对公司产品很自信。据他们介绍,全球各地有不少企业从名称、外观、结构等方面大肆模仿雷肯,但最终也瞒不过用户雪亮的眼睛。曾有土耳其的企业抄袭模仿雷肯产品,但是当对手模仿的时候,雷肯又已经通向研发生产向前走了一步,公司会把相当一部分利润用于投入研发,不断实现领先。

德国人很细心,这次活动他们给每个记者送了一支带记者名字的圆珠笔,因为觉得很有意义,这支笔我一直还留着,不舍得使用。

见证雷肯青岛工厂的起步与发展

2013年,对于雷肯在中国发展是一个里程碑式的年份,位于青岛市城阳区华东路766号的德国雷肯全资子公司雷肯农业机械(青岛)有限公司正式投产,占地面积25亩,注册资本910 万美元,总投资达2025万美元。

在中国投入大量真金白银建厂,彰显了雷肯在中国要做长期的价值投资者、深耕中国市场的决心,而非短线的逐利投资客,可更大程度服务中国农机化事业、与中国市场双赢的同时,还可为中国的税收、人员就业做更大的贡献。

2014年的8月18日,德国雷肯在青岛基地隆重举行服务中国农业20周年暨雷肯青岛工厂开业一周年庆典。笔者当时应邀参加了此次仪式的报道,后来写了篇文章《产品与服务齐下 德国雷肯深耕中国市场》在《农机质量与监督》和中国农业机械化信息网刊发。

此次活动上,雷肯德国总部首席执行官安东尼亲率首席运营官、出口部总经理等一干人马与会,凸显德方总部和高层对中国市场的重视。安东尼在当天的演讲中表示,以2015年的形势看,中国是位居欧盟、北美之后的第三大农机具市场,发展前景非常乐观。雷肯大力进入中国建厂发展,是一个很好的机会点。他表示,雷肯还将加强德国管理人员与中国同事的融合,在中国打造优秀的管理团队与经销商团队,致力于先进的作业模式和经验的传递,让更多的用户享受到雷肯的优质产品和服务。

雷肯农业机械(青岛)有限公司总经理赵鹏当时表示,雷肯可以为中国用户提供不同的解决方案。建厂之初,雷肯在青岛工厂主要组装三种犁和耙产品,随着在中国工厂运营的完善和资源的进一步到位,将在中国投入更多的产品资源、服务中国用户。而近年来,在赵鹏及其团队的运营下,雷肯中国的本土化程度不断加大。

雷肯青岛工厂秉承“德国制造”的基因。如何保证在全球的产品与德国本土产品质量一致,雷肯有着丰富的经验与严苛的规定。在雷肯青岛公司的车间,每个工位都写上了详细的操作规程和注意事项。车间很多工艺设备都从国外购得,工作人员告诉记者,一把从瑞典购买的零部件装配压力枪,外方技术人员在青岛调试了整整三天,以达到最精确的操作精度。雷肯产品的所有入地部件都采用了先进的热处理工艺,以保证产品的耐久可靠;雷肯的液压翻转犁在设计上充分体现人性化考量,易于零部件的安装或更换,也便于产品与主机的挂接;通过零部件的精准调节,减少产品的磨损和额外的动力消耗,保证最佳的作业状态。

30年来,雷肯公司已经在中国经历了产品贸易、与中国企业合作并最终在中国建厂落地生根的发展路线,雷肯产品在中国用户当中已经建立了很高的品牌美誉度。在中国区总经理赵鹏的领导下,雷肯在中国一直保持了稳步发展。

一分钱一分货。由于雷肯产品的高端属性,其用户也多为农机大户、合作社、农场等高端消费者。雷肯产品的突出特点就是产品设计超前,由此带来领先的作业性能与作业效率。近年来,在市场调整之际,雷肯的整体市场表现仍然高出平均水平。

德国在中国市场的成功,除了他们本身的产品、技术过硬与持续创新等因素,与其中国区总经理赵鹏优秀的领导力也有很大关系。赵鹏是雷肯(青岛)的创始总经理,到现在已经十几年了,颇受德方的器重与信任。赵鹏是北京人,曾留学国外,在约翰迪尔等跨国企业工作过,视野开阔,为人真诚豪爽,易于接近,在员工前不摆架子,很受雷肯青岛公司员工的尊敬。在笔者看来,雷肯青岛公司形成了一种很健康的企业文化,轻松愉快而有凝聚力。多年来,雷肯的核心团队一直很稳定。

赵鹏很有思想,具有良好的市场洞察能力。近年来,赵鹏紧盯中国市场和用户需求的变化,一直想着如何把德国制造与中国市场潜力与消费趋势更好地结合起来。在他的领导下,雷肯的本土化进程推进很顺利,也很有成绩。2024年8月26日,雷肯青岛工厂隆重举办了国产化项目——第1000台新欧派系列液压翻转犁产品下线活动。据赵鹏透露,新欧派产品在雷肯青岛工厂进行生产是经雷肯总部批准的在德国境外唯一的本地化生产项目。尽管1000台就国内一些龙头企业来说是一个几乎可以忽略不计的数量,但对于雷肯这家全球化企业的中国子公司来说,在中国国产化发展的一小步,却代表了雷肯全球化事业的一大步。由于在全球农机具领域雷肯是业界标杆一般的存在,即便价格下调40%左右之后,雷肯在中国生产的1000台欧派系列犁,销量仍可相当于国产品牌5000台至1万台,也就是说,购买一台雷肯欧派系列犁相当于5至10台国产犁。

推进在中国的国产化生产,是一个中外双方都互惠共赢的过程。国产化后,中国用户可以更低的价格购买到高质量的产品,而厂家降低生产成本之后让产品更具市场竞争力。据雷肯青岛公司财务总监王涛介绍,目前雷肯新欧派系列犁具在中国的国产化程度已经达到70%左右,供应商已经达到四五十家。尽管从供应商厂家数字和供应件数额上还不是很大,但对于很多供应商来说,进入国际农机具品牌的供应体系及其产生的品牌效应,本身就是一件很值得骄傲的事情,很多供应商有以国际头部农具品牌背书为荣,这样他们开辟其他同行生意也会容易很多。更重要的是,在雷肯严苛的质量要求下,还倒逼部分供应商进一步提高了他们的制造管理水平。赵鹏和他的同事们还希望,能帮助更多的中国经销商进入雷肯德国总部的供应链体系,助力中国产零部件更好地闯荡海外市场。

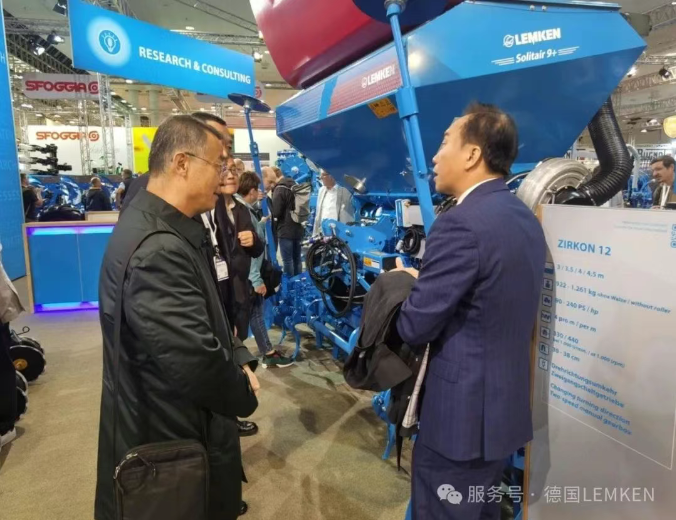

2023年汉诺威国际农机展期间笔者陪同时任

农业农村部农机化总站刘恒新站长参观雷肯展台

在我以往的职业生涯中,我撰写了不少有关雷肯的文章,应该说为雷肯在中国的品牌提升与宣传工作、为促进德中农机技术的交流做了一些工作。当然,我也更希望国内同行能通过我写的关于雷肯的文章,能够了解并学习这家德国的优秀农机企业,不断提升我国农机具研制水平,以为我国农机化事业的高质量发展做出应有贡献。(作者系农业农村部农机化总站《农机质量与监督》主编、《农机科技推广》执行主编)

农机帮APP

农机帮APP 农机360网

农机360网 一起干小程序

一起干小程序 易企上小程序

易企上小程序 易售宝小程序

易售宝小程序