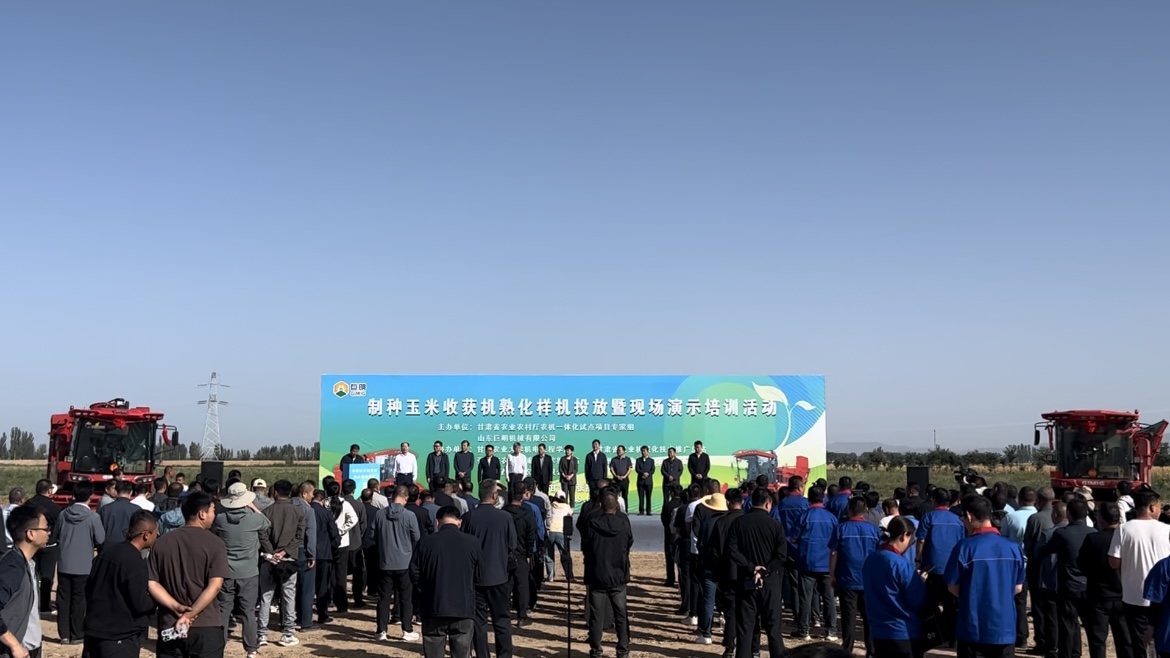

金秋九月的河西走廊,连片玉米田褪去青纱,空气中弥漫着丰收的清甜。2025年9月8日上午,甘肃省张掖市甘州区碱滩镇普家庄村的农场田间格外热闹——21台“巨明机械”标识的制种玉米收获机整齐列阵,“巨明红”机身在阳光下格外醒目。备受瞩目的全省制种玉米收获机熟化样机投放及现场演示活动在“黄金育种基地”举行。

“演示开始!”随着甘肃省农业机械化技术推广总站站长孟养荣宣布,一台台收获机缓缓驶入玉米地:前端摘穗板上下浮动,错刀式柔性分离茎秆与果穗,剥皮系统渐变式褪去果穗外皮——短短几分钟,无损的金黄果穗便源源不断落入收集仓,实现了制种玉米摘穗与剥皮作业的一次性完成。经现场专业人员测定,其机收损失率仅为2.03%,完全符合预期标准。这场“科技赋能丰收”的现场演示,标志着中国农业发展集团旗下山东巨明机械有限公司联合甘肃农业大学、甘肃省农业机械化技术推广总站攻关的“制种玉米专用收获装备”,正式在甘肃省实现规模化落地应用。

卓越成效的背后,离不开项目团队孜孜不倦的探索与钻研。作为全国制种玉米核心产区,甘肃每年贡献全国50%以上的玉米种子供应量,但其收获环节长期受困于技术难题——普通机械易损伤种子胚芽、收获窗口期短、劳动力成本高,让种植户“丰产不丰收”的担忧加剧。自2024年三方启动产学研协同合作以来,专项研发团队锚定制种产业“无机可用、有机难用”的痛点,深入河西走廊制种基地调研,历经多轮数据采集和分析,反复田间测试与技术迭代,聚焦“低损、高效”两大核心需求,终于攻克制种玉米收获环节的“卡脖子”症结,为我国制种玉米的机械化收获注入硬核科技动力。经实践验证,该款专用收获装备带来的产业实效让种植户直呼“解渴”:对比传统人工收获,机械作业亩均成本仅120元,亩均节约成本210元,节本幅度超60%;作业效率较人工提升15-20倍,可精准抢抓收获窗口期;同时能减少收获过程中的种子损耗,助力种植户实现5%以上的增产。按甘肃50%制种玉米种植面积采用该技术测算,每年可带动全省制种产业节本增效3310万元以上,真正将“科技红利”转化为农户口袋里的“真金白银”。

活动现场气氛热烈,主办方为张掖市六县区农机中心主任发放机具投放牌匾,并交付收获机钥匙模型——这意味着首批专用收获装备已正式“交棒”,凝聚着科技智慧与研发心血的“钢铁战队”将陆续奔赴各试验区,展开全面而深入的性能测试。同步举行了合作签约与机具投放仪式:山东巨明机械有限公司与甘肃河西吉峰农机有限公司签署制种玉米机械化战略合作协议,为后续装备推广搭建渠道支撑。“不仅要把机器送下去,更要把服务做到位!”山东巨明机械有限公司党委书记、董事长郭亮介绍,目前公司已组建专业技术团队进驻甘肃各县(区),同步推进设备调试、操作培训与售后维修服务,确保每一台装备都能“开得稳!用得好!效率高!”。

“本次活动是我省加快补齐种业装备短板的一个标志性活动,也是近期〈农业农村部和工信部印发的关于加快农机创新产品中实验证和熟化应用的意见〉的一个具体落实措施。”甘肃省农业农村厅农机化管理处处长刘文武介绍说。从田间演示的阵阵掌声,到种植户算起的“增收账”,这场发生在河西走廊的农机投放活动,勾勒出“产学研用协同、科技赋能种业”的新图景。随着更多“巨明造”农机扎根甘肃,河西走廊这一“黄金育种基地”将释放更强产能,制种玉米产业将迎来高效、智能、绿色的机械化新时代。

农机帮APP

农机帮APP 农机360网

农机360网 一起干小程序

一起干小程序 易企上小程序

易企上小程序 易售宝小程序

易售宝小程序